Technical Guide

空気などの気体は、圧力が下がって真空に近づくと、流れ方が変わってきます。

この流れ方には「粘性流」と「分子流」という2つのタイプがあり、

それぞれに適したポンプや配管の考え方があります。

この違いを理解しておくことが、適切な真空装置設計には欠かせません。

粘性流、分子流の定義

気体の流れが「粘性流」か「分子流」かを判断するためには、「クヌーセン数(Knudsen number, Kn)」が使われます。

Kn = λ / L

- Kn:クヌーセン数

- λ(ラムダ):気体分子の平均自由行程(m)

- L:代表的な系の寸法(m)※例:配管の内径やチャンバーの幅

この式からもわかるように、圧力が下がると λ(平均自由行程)は長くなり、結果として Kn は大きくなります。

つまり、高圧では粘性流、低圧では分子流という関係が生まれます。

以下は、代表寸法 L=100 mm(= 0.1 m)の場合における、圧力と流れの分類の目安です。

表1. クヌーセン数・圧力・流れの分類の関係(L = 100mm の場合)

| クヌーセン数(Kn) | 圧力範囲(Pa) | 流れの分類 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| Kn<0.01 | ≳10 | 粘性流 | 分子が“まとまり”で流れる 配管が長くても排気しやすい |

| 0.01≦Kn≦1 | 約0.001~10 | 遷移流 | 粘性流と分子流が混在し、計算が複雑 |

| Kn>1 | ≲0.001 | 分子流 | 分子がバラバラに飛び、壁との衝突で進む 短く直線的な配管が重要 |

※この表は空気・室温を想定した概算です。分子の種類や温度によって多少変わります。

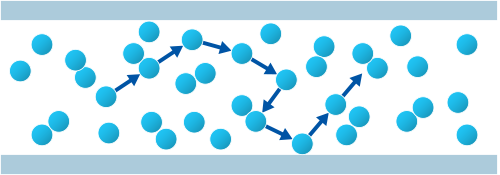

粘性流(Viscous Flow)

粘性流は、気体分子が互いに頻繁にぶつかり合いながら、まとまりとして流れていく状態です。

この流れは、気体の粘性(流れに対する抵抗の強さ)によって支配され、比較的高圧な領域(大気圧〜数Pa程度)で見られます。

たとえるなら、粘性流はたくさんのピンポン玉を筒に詰めて、後ろから押し出しているような流れです。玉どうしがぶつかり合いながらも、全体として一方向に移動していきます。

特徴

- 気体は「連続体」として扱うことができ、流れは滑らかで安定している。

- 分子同士の衝突が主な移動要素となるため、圧力差に応じて“押し出される”ように流れる。

- 長い配管や曲がった配管でも、太さに余裕があれば十分に排気可能。

使用されるポンプ

- ロータリーポンプ

- スクロールポンプ

- ダイヤフラムポンプ など

これらは粘性流において効率的に気体を移動させることができます。

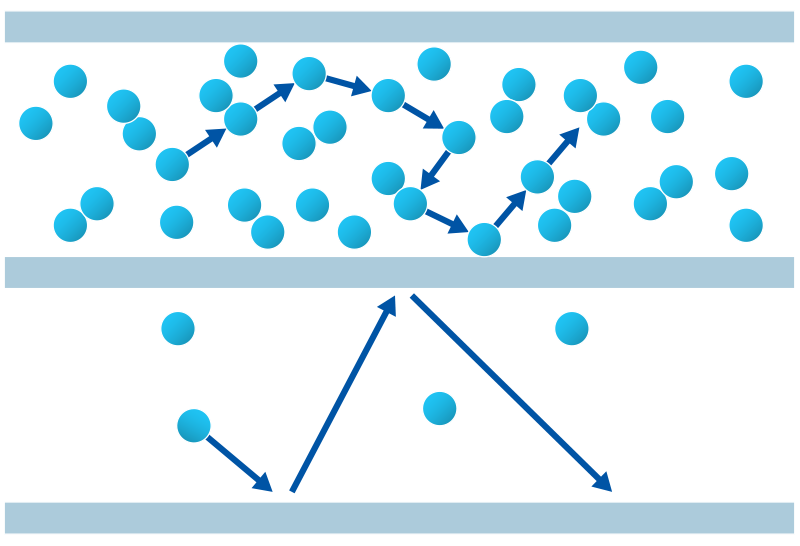

分子流(Molecular Flow)

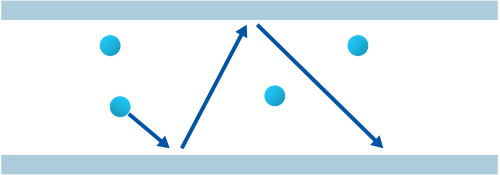

分子流は、気体分子がばらばらに動き回り、主に容器や配管の壁にぶつかりながら進んでいく流れです。

この状態は、圧力が非常に低く(およそ 10⁻¹ Pa 以下)、分子同士の衝突がほとんど起こらないときに発生します。

たとえるなら、分子流は広い体育館の中にばらまかれたピンポン玉が、他の玉にはほとんどぶつからず、壁に当たって跳ね返りながら自由に飛び回っているような状態です。

特徴

- 分子同士の衝突が少なく、壁との衝突が流れの主な要素になる。

- 気体は「まとまり」としては流れず、分子一つひとつが自由に飛び回っている状態になる。

- 圧力差によって押し出すことが難しく、拡散的な流れが支配的。

配管設計への影響

- 分子は直線的に進もうとするため、配管が長くなったり曲がったりすると、分子が出口(ポンプ)まで届きにくくなる。

- このため、分子流ではできるだけ短く、まっすぐな配管。つまり、チャンバーに直接ポンプを取り付ける形が望ましい。

使用されるポンプ

- ターボ分子ポンプ

- 油拡散ポンプ

- クライオポンプ など

これらのポンプは、ばらばらに動く分子を効率よく捕らえる仕組みを持っています。

遷移流(Transition Flow)

遷移流は、「粘性流」と「分子流」の中間的な状態で、圧力が中程度(およそ 0.001 ~ 10 Pa)のときに見られます。

この領域では、分子同士の衝突と壁との衝突の両方が起きており、流れの挙動が複雑になります。

特徴

- 粘性流と分子流の両方の性質が混在し、理論的な予測が難しい領域ですが、高真空装置ではこの領域をできるだけ早く通過させる設計がとられることがほとんどです。

- この圧力領域の真空環境を狙って安定的に作り出すのは難しく、圧力制御には注意が必要です。

まとめ

真空中の気体の流れ方が「粘性流」か「分子流」かによって装置の設計や選ぶポンプ、配管の形状は大きく変わります。

設計の際には、それぞれの流れの特徴を理解し、適切な構成を選ぶことが重要です。

ポンプの選定

- 粘性流:分子同士の衝突が主なため、ロータリーポンプやドライポンプなど圧力差で押し出す構造のポンプが有効。

- 分子流:分子が壁に当たりながら進むため、油拡散ポンプやターボ分子ポンプのように分子を“捕まえる”方式のポンプが適している。→ 多段ポンプ構成(粗引き+高真空)で、各流れに適したポンプを組み合わせるのが一般的。

配管設計のポイント

- 粘性流:押し出しが効くので、多少長くても排気できる。ただし、内径が大きく、曲がりが少ない方が流れやすい。

- 分子流:直線的な運動が支配的なので、できるだけ短く、直線的な配管が必要。理想はチャンバーにポンプを直接接続する形。

あわせて読みたい

真空とは – 工業的な真空の定義、身近な用途について解説しています。

真空の力 – 真空の生み出す力について解説しています。

絶対圧とゲージ圧 – 基準の異なる2種類の圧力の違いについて解説しています。

真空装置図鑑(カテゴリ) – 真空を用いた装置について解説しています。

真空排気時間 計算ツール(粘性流) – 粘性流領域での排気時間の計算ツールと解説を公開しています。

真空排気時間 計算ツール(分子流) – 分子流領域での排気時間の計算ツールと解説を公開しています。